Zatarain y los gusanos, de Alfonso Orejel | Reseña

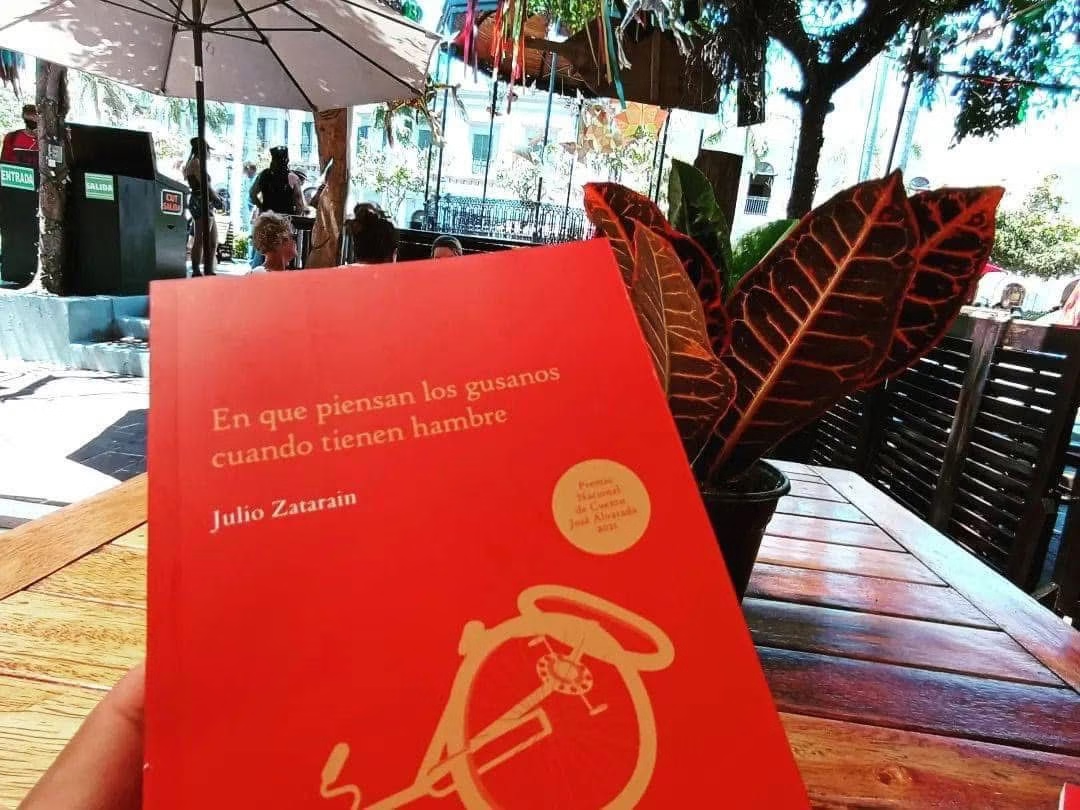

Cada libro que uno abre es un enigma. No sabes, como lector, si te espera un amasijo de palabras lerdas y tediosas, un puñado de artificios técnicos y verbales, o un libro de cuentos escrito con decencia y talento. Al abrir ¿En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre? me encontré con asombro que me aguardaba un buen conjunto de cuentos que me sorprendió gratamente, a pesar de su feo título. El autor de semejante obra era un joven escritor sinaloense que seguro había emprendido un gran viaje como lector: Julio Zatarain. Y, no sé si a ustedes les pase, pero con tanto libro arrojado al mundo por tanta paternidad desbordada e irresponsable, es frecuente que uno se tope con libros de no dudosa, sino de franca mala calidad, donde lo que brilla es la ausencia de verdadera literatura. Iré al grano, para no demorarme en la palabrería a la que acudir.

Este libro me gustó por varias razones. La primera, por el abordaje de sus inquietantes protagonistas: residentes de la desgracia, seres que caminan siempre al filo del abismo, próximos a desbarrancarse. Son la basura morena -la black trash-, que puebla los barrios marginales, los seres condenados a este infierno que no se atreve a decir su nombre para no asustarlos. Niñas desaparecidas por un manotazo del destino, bebedores inagotables de alcohol, inhaladores profesionales de Resistol 5000, persecutores de techos por colar, mujeres que han hecho de la propina su modus vivendi, matoncillos a sueldo, malabaristas de las torres de alta tensión, mujeres abandonadas que siguen necias en conseguir su dosis de cariño o al menos de caricias. Son personajes encantadores, que nos conmueven por la terrible verdad que nos ofrecen.

No son personajes tiesos ni acartonados, y a leguas se les nota que están vivos, que poseen un pellejo –y en algún rincón del cuerpo esa cosa cursi llamada alma–, como nosotros los lectores. Y esa es una de las grandes virtudes de este joven narrador, quien me ha dado la mayor sorpresa en la última década en Sinaloa. Ha sido un afortunado hallazgo saber que alguien escribe así en mi tierra. Claro, este elogio no es para sentarlo en una nube y para que desde allí Julio empiece a pontificar o a comportarse como una diva o un divo. Esos nos sobran y no ocupamos ni uno solo más.

Es un maestro en el manejo del lenguaje coloquial. Incluso se da el lujo de apropiarse de aquellas frases que poseen cierto encanto poético, una cualidad quizás involuntaria pero que aparece con frecuencia en el habla callejera. Y logra, a través de la puesta en escena de este lenguaje, de presentar el retrato psicológico y ético de los protagonistas.

Tiene otra cualidad: la incorporación desfachatada del humor negro dentro de sus narraciones. Un humor a veces brutal, que no perdona a nadie. Ni siquiera al pobre diablo al que le espera un tiro en la sien o la gloria con el cráneo hecho añicos. Julio logra descubrir el humor en las situaciones más trágicas y exhibe su patetismo con frialdad de empleado de la morgue. El suicidio como espectáculo popular, la miseria conyugal como fuente inagotable del chismerío del barrio, o la desesperación de los mirones que quieren ver correr sangre.

Me atrajo también la gran capacidad de observación que tiene. Un ojo clínico para captar con minuciosidad las aristas emocionales y psicológicas de sus atormentados protagonistas. Presentados, en repetidas ocasiones, a través de diálogos, y otras, de descripciones del narrador omnisciente. De ambas maneras lo hace muy bien.

El ritmo es punto y aparte. En algunos cuentos es frenético, cabalga a todo galope y de repente se detiene para cobrar respiro. Eso nos permite una pausa para tomar aire y que no revienten los pulmones o no se agriete la mirada. Zatarain logra mantenernos con los ojos cautivos a sus relatos porque sabe explotar las situaciones presentadas, porque posee el olfato del buen cazador de tramas y detalles. Y no permite que el lector se escape.

El otro protagonista silencioso de estos cuentos es Mazatlán. No la ciudad de tarjeta postal, la patria de los selfies y el obligado paseo por el malecón. No el idílico puerto inmortalizado en frases melosas: la perla del Pacífico. Es el otro Mazatlán, el despojado de su embellecimiento recurrente, el de rostro marchito, ajado por la pobreza y la violencia rutinaria, imperceptible, el que observaremos. El de los mazatlecos que viven del otro lado del malecón, en los barrios perdidos donde desaparecen niñas que venden flores a apresurados compradores; donde adictos se pasean en la cuerda floja – consumiendo vértigo -; donde los jovencitos de las colonias soportan la virginidad como un estigma, el hogar de madres, gordas, sin preparatoria, empleadas de Coppel; el de seres de carne y hueso, como nosotros.

Tiene otra habilidad: acuñar líneas como latigazos o bofetadas que nos sacan de la modorra. Imagínense qué les espera cuando alguien les echa un balde de agua fría encima con una frase como esta: Me siento bien tranquila por haber matado a mi esposo / América desapareció. Me gustaría un mundo donde nadie desaparezca. Mucho menos ella. 19 /. Reímos, entregados al trance inverosímil de esa tarde subterránea. Temblábamos. Tan sabios y tan ignorantes. Tan humanos. Me sentí en otro mundo. Tan sucio y lleno de pureza. P.35 / Me obligan a entrar, dejar las flores en su ataúd y darle el pésame a su mamá. ¿Por qué a mí no me dan el pésame? Ignoran mi dolor, reclama el niño – adolescente enamorado de una niña desaparecida y asesinada. Y observa en el ataúd la extraña belleza de la niña muerta. Porque como el mismo lo dice: Nunca la había visto tan peinada. Parece otra niña que duerme con las manos en el pecho.

Como todo buen escritor, debe contar con una sensibilidad especial para poder registrar lo que para un ojo común pasa desapercibido. La cosa es sencilla: si careciera de esa capacidad de observación no sería escritor, estaría vendiendo ahora mismo tiempos compartidos o dando clases en la UAS.

El diablo en bicicleta, La pirueta de la liebre, Día plástico y Nadar en tierra, son los que emocionaron más. Aunque los otros tienen lo suyo. Zatarain es un estuche de monerías. ¿O un mono de estucherías? No. Su destreza para dotar de belleza estética a muchas de sus líneas se refleja en casi todos los cuentos. No en vano le dieron el premio de narrativa José de Alvarado, en Monterrey.

Prefiero recordarla con su sonrisa vertical y su mirada quieta, silenciosamente viva. No encerrada en una caja. Página 11.

El cielo era azulísimo y el sol se fugaba entre las hojas. Sobre mi madre (que era puta) me había enterado hace años y le estaba saliendo costra a la burla. 23

Ella era más que yo. Enorme. Y yo, solo un tronco inexperto. Inerme. Inerte. 35

Sus rosas rojas rasparon mi glande. 36

Felipa y Camergan se dejaban caer vertiginosamente al abismo de sus cuerpos. 85

Termino. “Por fin”, dirán quienes hayan llegado hasta esta línea.

Lean este libro.

Ustedes merecen leer buena literatura.

Y dense el lujo de conocer a un narrador que hasta hace unos meses era un perfecto desconocido y hoy es un imperfecto reconocido.

_______________________________________________________________________________________________

Alfonso Orejel (Los Mochis, Sinaloa, 1961) es promotor de lectura, además de escribir para niños, jóvenes y adultos. Entre sus obras para chicos destacan “El árbol de las muñecas tristes” y “El sendero de los gatos apachurrados”. Con el presente libro obtuvo mención honorífica en el premio El Barco de Vapor 2009.